发布日期:

陈独秀:坐起忽惊诗在眼

安庆陈独秀故居早拆了,江风飒飒,浮云漠漠。陈独秀没有故居只剩故事,他的故事听过很多,有怪事有奇事有异事。很多朋友知道我是安庆人,表示羡慕,说那是陈先生的家乡,推荐一定要看看《独秀文存》。我从来不以为然,天下那么多好书,哪有一定要看的。

有前辈说,年轻时不读读鲁迅不读读陈独秀不读读李健吾,下笔难得峭拔难得风骨。峭拔也好风骨也好,只是文章底色之一,平缓绵软亦好文章质地也。

少年时对陈独秀一直没什么太多好印象,说来可笑,这种反感首先来自心理的排斥。大约自己比较胆小怕事,总觉得陈独秀这种“侠骨霜筠健,豪情风雨频”的狂士太奇崛太锋芒。成见太深,遇见他的文章也避而不读。陈独秀被人称为思想明星,这又是我不喜欢的一个原因。思想家都不是普通人,通常缺乏情味、趣味。

独秀文存

陈独秀生于一八七九年,光绪宣统年间的亭台楼阁旧人物,埋头经史子集,埋头西风欧雨,满肚子不合时宜,满肚子离经叛道。《独秀文存》真是好文章,可以说是二十世纪中国最有魅力的文集之一,开头短短的自序,足足的味道,有名士气,堪称绝妙好辞:

亚东主人将我近几年来所做的文章印行了。我这几十篇文章,原没有什么文学的价值,也没有古人所谓著书传世的价值。但是如今出版界的意思,只要于读者有点益处,有印行的价值便印行,不一定要是传世的作品,著书人的意思,只要有点心得或有点意见贡献于现社会,便可以印行,至于著书传世藏之名山以待后人这种昏乱思想,渐渐变成过去的笑话了。我这几十篇文章,不但不是文学的作品,而且没有什么有系统的论证,不过直述我的种种直觉罢了;但都是我的直觉,把我自己心里要说的话痛痛快快的说将出来,不曾抄袭人家的说话,也没有无病而呻的说话,在这一点,或者有出版的价值。在这几十篇文章中,有许多不同的论旨,就此可以看出文学是社会思想变迁底产物,在这一点,也或者有出版的价值。既有出版的价值,便应该出版,便不必说什么“徒灾梨枣”等客套话。

字里行间能见到鲁迅推崇的魏晋风骨,也颇有梁启超的味道,但多了勇猛多了激烈,直承韩柳血脉。

陈独秀一生辉煌时期,是在北大担任文科学长的两年。后来有报纸刊登他风月事,结束了这段平静安好的岁月。当时北大校长蔡元培注重道德教育,发起进德会,陈独秀是甲种会员,按照规则,必须遵守不嫖、不赌、不娶妾的要求,传出这样的事,教书育人多有不便。

从青史留名角度说,陈独秀是幸运的,轰轰烈烈一个开头,注定后人不能遗忘。陈独秀有自己的思想,有自己的政治抱负,但落脚似乎太虚无。如果历史是游戏,让他放手一搏,不知道会出现什么样的局面。陈独秀是个失败的英雄,因为失败,给后人留下壮志未酬的印象。

看陈独秀的书,人文有分离。他的文章,能读出温和的感觉。这个表面锋利的男人,骨子是柔软的,时常缺乏主见,尽管表现出来的是大无惧与无所畏。

政治上,陈独秀把中国的希望寄托在孙中山与苏俄身上。跟人下注,赢了轮不到自己,一失手满盘皆输。

陈独秀有政治家、革命人不应有的过于浪漫的情怀,同时又是一个理想主义者。上海工会被强行解除武装后,短时间内两万多名党员被杀害,他还在幻想孙中山的三民主义。政治幼稚,后果极其危险。因此,陈独秀受到了严厉批判,被彻底隔离出权力核心。

陈独秀的脸,可以看出隐隐风雷之色——风萧萧,雷滚滚,那种鼓胀胀元气扑面而来。这样写满个性的五官,不像个政治家,倒像是竹林下狂饮酒熟读《离骚》的名士。

独秀诗词

和文章相比,我更喜欢陈独秀的诗词,赠太虚法师联语道:

一切无常,万有不空。

此语洞察人世,得了佛门要旨,又无僧家俗气。陈独秀生前未曾以诗名世。与一般文人轻歌吟唱大不相同,陈独秀诗词潇洒狂放中有逆俗气。尤喜其《灵隐寺前》一诗,气韵溢于笔端:

垂柳飞花村路香,

酒旗风暖少年狂。

桥头日系青骢马,

惆怅当年萧九娘。

这首诗,后世常常引用,多少人拍案惊奇。“酒旗风暖”真是好句,奇气散落,有大胸怀,“少年狂”让人神往。旧年我东施效颦,忍不住唱和,下笔顿知彼此之遥,所谓天壤之别是也,不过追忆怀慕心绪而已——

千峰远翠马蹄香,

自在蛮荒怀楚狂。

万斛秋风萧爽气,

灞桥风雪杜韦娘。

陈独秀诗有魏晋风骨,可谓晚明以来少有的大诗人,比龚自珍、黄遵宪诸辈,更为果敢干脆。陈独秀诗词之好,在不为旧气所累,古风里有新语,借平仄对仗一吐胸中块垒。

柳亚子的诗歌多浮肉,陈独秀的诗歌见硬骨。他无意为诗,偶一吟诵,时见山水,极尽瑰丽,奇诡中见豪放,苍凉时有愤激。一方面打倒传统,一方面接受传统,这是五四精神,也是陈独秀精神。

历经跌宕起伏,陈独秀后来不问政事,贫病中埋头学问文章。曾有四首绝句寄予沈尹默,感慨尤深,有“垂老文章气益卑”与“百艺穷通偕世变”的句子。

独秀书法

有个故事流传甚广。陈独秀初见沈尹默时说:“昨在刘三壁上见了你写的诗,诗很好,而字则其俗在骨。可谓诗在天上,字在地下!”沈先生听了这话,自此开始专心临写六朝碑板,兼临晋唐两宋元明名家法帖,前后凡十数年挥毫不辍,直至写出的字俗气脱尽,气骨挺立。

很多年后,陈沈避乱入蜀,多有唱和。给友人信中陈独秀如此写道:尹默字素来工力甚深,非眼面朋友所可及,然其字外无字,视三十年前无大异也。

陈独秀书法极好,早年临池有功,格外用心篆字,行书草书,也各有天地。友人藏其真迹,我有幸几次把玩,洪荒精神扑面。台静农感慨,此老襟怀,真不可测。他给台先生写了一副对联,次句是自作诗,似乎比前句明人的诗更近自然,有唐人气魄:

坐起忽惊诗在眼,

醉归每见月沉楼。

晚年陈独秀依旧对书法兴致勃勃,往来书信,随手写来,体势浑成,功力雄健。逝世前一年,得知朋友珍藏了东汉隶书佳拓《武荣碑》,眼馋之下,以诗代简:

贯休入蜀唯瓶钵,

久病山居生事微。

岁暮家家足豚鸭,

老馋独羡武荣碑。

陈独秀在文字训蒙上付出大量精力,撰专著《小学识字教本》。出版前,照例送交审查,陈立夫认为不妥,书名要改,陈独秀不同意,说一字不能动,预支的稿费退了回去。晚年他在精神上更接近中国传统意义的儒士,蒋介石的资助,他拒绝;周恩来邀约去延安,他拒绝;老友胡适建议赴美,他也拒绝。烈士暮年,有另外之心境,在一己之道上独行,老牛破车,也义无反顾,勇往直前。

陈独秀曾说,博学不能致用,漠视实际上生活的凉血动物,是中国旧式书生,非二十世纪新青年。这个一辈子都以新青年自居的人,旧式之书生成了最终归宿,是血脉,是心性,也是命运造化吧。

有前辈说,年轻时不读读鲁迅不读读陈独秀不读读李健吾,下笔难得峭拔难得风骨。峭拔也好风骨也好,只是文章底色之一,平缓绵软亦好文章质地也。

少年时对陈独秀一直没什么太多好印象,说来可笑,这种反感首先来自心理的排斥。大约自己比较胆小怕事,总觉得陈独秀这种“侠骨霜筠健,豪情风雨频”的狂士太奇崛太锋芒。成见太深,遇见他的文章也避而不读。陈独秀被人称为思想明星,这又是我不喜欢的一个原因。思想家都不是普通人,通常缺乏情味、趣味。

独秀文存

陈独秀生于一八七九年,光绪宣统年间的亭台楼阁旧人物,埋头经史子集,埋头西风欧雨,满肚子不合时宜,满肚子离经叛道。《独秀文存》真是好文章,可以说是二十世纪中国最有魅力的文集之一,开头短短的自序,足足的味道,有名士气,堪称绝妙好辞:

亚东主人将我近几年来所做的文章印行了。我这几十篇文章,原没有什么文学的价值,也没有古人所谓著书传世的价值。但是如今出版界的意思,只要于读者有点益处,有印行的价值便印行,不一定要是传世的作品,著书人的意思,只要有点心得或有点意见贡献于现社会,便可以印行,至于著书传世藏之名山以待后人这种昏乱思想,渐渐变成过去的笑话了。我这几十篇文章,不但不是文学的作品,而且没有什么有系统的论证,不过直述我的种种直觉罢了;但都是我的直觉,把我自己心里要说的话痛痛快快的说将出来,不曾抄袭人家的说话,也没有无病而呻的说话,在这一点,或者有出版的价值。在这几十篇文章中,有许多不同的论旨,就此可以看出文学是社会思想变迁底产物,在这一点,也或者有出版的价值。既有出版的价值,便应该出版,便不必说什么“徒灾梨枣”等客套话。

字里行间能见到鲁迅推崇的魏晋风骨,也颇有梁启超的味道,但多了勇猛多了激烈,直承韩柳血脉。

陈独秀一生辉煌时期,是在北大担任文科学长的两年。后来有报纸刊登他风月事,结束了这段平静安好的岁月。当时北大校长蔡元培注重道德教育,发起进德会,陈独秀是甲种会员,按照规则,必须遵守不嫖、不赌、不娶妾的要求,传出这样的事,教书育人多有不便。

从青史留名角度说,陈独秀是幸运的,轰轰烈烈一个开头,注定后人不能遗忘。陈独秀有自己的思想,有自己的政治抱负,但落脚似乎太虚无。如果历史是游戏,让他放手一搏,不知道会出现什么样的局面。陈独秀是个失败的英雄,因为失败,给后人留下壮志未酬的印象。

看陈独秀的书,人文有分离。他的文章,能读出温和的感觉。这个表面锋利的男人,骨子是柔软的,时常缺乏主见,尽管表现出来的是大无惧与无所畏。

政治上,陈独秀把中国的希望寄托在孙中山与苏俄身上。跟人下注,赢了轮不到自己,一失手满盘皆输。

陈独秀有政治家、革命人不应有的过于浪漫的情怀,同时又是一个理想主义者。上海工会被强行解除武装后,短时间内两万多名党员被杀害,他还在幻想孙中山的三民主义。政治幼稚,后果极其危险。因此,陈独秀受到了严厉批判,被彻底隔离出权力核心。

陈独秀的脸,可以看出隐隐风雷之色——风萧萧,雷滚滚,那种鼓胀胀元气扑面而来。这样写满个性的五官,不像个政治家,倒像是竹林下狂饮酒熟读《离骚》的名士。

独秀诗词

和文章相比,我更喜欢陈独秀的诗词,赠太虚法师联语道:

一切无常,万有不空。

此语洞察人世,得了佛门要旨,又无僧家俗气。陈独秀生前未曾以诗名世。与一般文人轻歌吟唱大不相同,陈独秀诗词潇洒狂放中有逆俗气。尤喜其《灵隐寺前》一诗,气韵溢于笔端:

垂柳飞花村路香,

酒旗风暖少年狂。

桥头日系青骢马,

惆怅当年萧九娘。

这首诗,后世常常引用,多少人拍案惊奇。“酒旗风暖”真是好句,奇气散落,有大胸怀,“少年狂”让人神往。旧年我东施效颦,忍不住唱和,下笔顿知彼此之遥,所谓天壤之别是也,不过追忆怀慕心绪而已——

千峰远翠马蹄香,

自在蛮荒怀楚狂。

万斛秋风萧爽气,

灞桥风雪杜韦娘。

陈独秀诗有魏晋风骨,可谓晚明以来少有的大诗人,比龚自珍、黄遵宪诸辈,更为果敢干脆。陈独秀诗词之好,在不为旧气所累,古风里有新语,借平仄对仗一吐胸中块垒。

柳亚子的诗歌多浮肉,陈独秀的诗歌见硬骨。他无意为诗,偶一吟诵,时见山水,极尽瑰丽,奇诡中见豪放,苍凉时有愤激。一方面打倒传统,一方面接受传统,这是五四精神,也是陈独秀精神。

历经跌宕起伏,陈独秀后来不问政事,贫病中埋头学问文章。曾有四首绝句寄予沈尹默,感慨尤深,有“垂老文章气益卑”与“百艺穷通偕世变”的句子。

独秀书法

有个故事流传甚广。陈独秀初见沈尹默时说:“昨在刘三壁上见了你写的诗,诗很好,而字则其俗在骨。可谓诗在天上,字在地下!”沈先生听了这话,自此开始专心临写六朝碑板,兼临晋唐两宋元明名家法帖,前后凡十数年挥毫不辍,直至写出的字俗气脱尽,气骨挺立。

很多年后,陈沈避乱入蜀,多有唱和。给友人信中陈独秀如此写道:尹默字素来工力甚深,非眼面朋友所可及,然其字外无字,视三十年前无大异也。

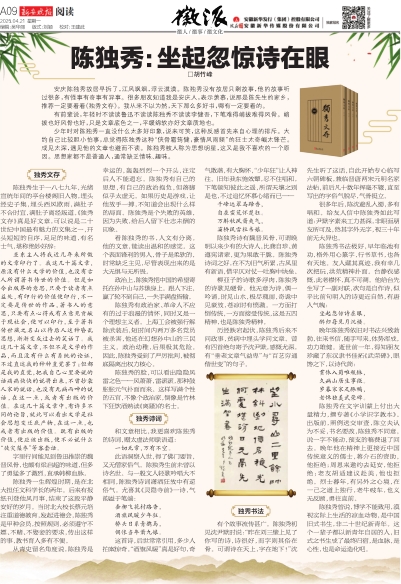

陈独秀书法极好,早年临池有功,格外用心篆字,行书草书,也各有天地。友人藏其真迹,我有幸几次把玩,洪荒精神扑面。台静农感慨,此老襟怀,真不可测。他给台先生写了一副对联,次句是自作诗,似乎比前句明人的诗更近自然,有唐人气魄:

坐起忽惊诗在眼,

醉归每见月沉楼。

晚年陈独秀依旧对书法兴致勃勃,往来书信,随手写来,体势浑成,功力雄健。逝世前一年,得知朋友珍藏了东汉隶书佳拓《武荣碑》,眼馋之下,以诗代简:

贯休入蜀唯瓶钵,

久病山居生事微。

岁暮家家足豚鸭,

老馋独羡武荣碑。

陈独秀在文字训蒙上付出大量精力,撰专著《小学识字教本》。出版前,照例送交审查,陈立夫认为不妥,书名要改,陈独秀不同意,说一字不能动,预支的稿费退了回去。晚年他在精神上更接近中国传统意义的儒士,蒋介石的资助,他拒绝;周恩来邀约去延安,他拒绝;老友胡适建议赴美,他也拒绝。烈士暮年,有另外之心境,在一己之道上独行,老牛破车,也义无反顾,勇往直前。

陈独秀曾说,博学不能致用,漠视实际上生活的凉血动物,是中国旧式书生,非二十世纪新青年。这个一辈子都以新青年自居的人,旧式之书生成了最终归宿,是血脉,是心性,也是命运造化吧。