发布日期:

崇尚自由的胡适为什么会接受包办婚姻?

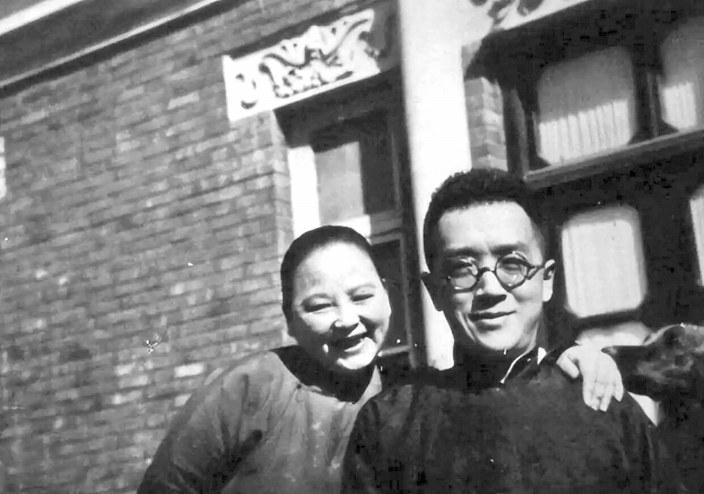

胡适与江冬秀

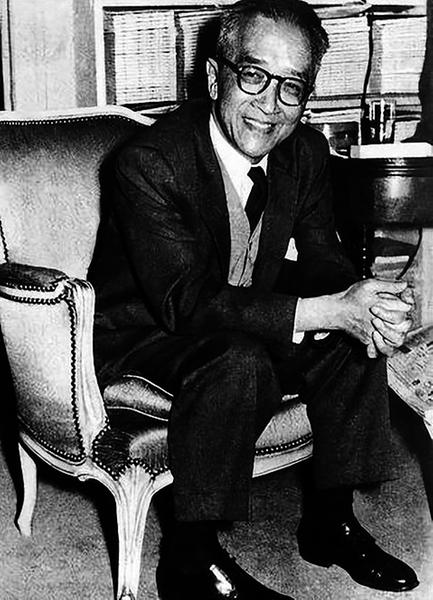

胡适

胡适与江冬秀结婚,被戏称为“胡适大名垂宇宙,小脚太太亦随之”,是民国史上的“七大奇事”之一。胡适是中国近现代史上的大师级学者和思想家,新文化运动中摇旗呐喊的自由卫士。早在1906年,15岁的胡适就在《敬告中国的女子》一文中大声疾呼:“中国的女子,若不情愿做废物,第一样便不要缠脚,第二样便要读书。”而江冬秀是封建教育下的传统典型,相貌平平,不仅缠了脚,而且只是粗通文字。他们两人的结合让人啧啧称奇。

“欲令吾母欢喜耳”

江冬秀是旌德县江村人,虽出身于仕宦之家,但由于受到封建礼教的束缚,只读了几年私塾。江冬秀的母亲看中了胡适,想把女儿许配给他。但是江冬秀比胡适大一岁,当地婚俗中有“宁可男大十,不可女大一”的说法,又因江冬秀属虎,胡适属兔,按照旧时迷信的说法两人生肖相克,所以胡适母亲一开始对江冬秀并不满意。她请算命先生推算,算命先生说江冬秀命中宜男,与胡适八字很合,女大一并无妨碍。胡母又把江冬秀和其他几个初被选中的姑娘“八字”,一起放在灶君神龛内,请灶王爷裁夺。过了一段时间,家中太平无事,无任何不祥之兆,表明这些姑娘的“八字”与胡适不犯冲。胡母想在其中任选一个,打开一看,正巧是江冬秀的“八字”,胡母认为这是“缘分天定”,便接受了这桩姻缘。

胡适当时只是个13岁的孩子,不太懂事,又非常孝顺,因此,与江冬秀的婚约就这样由双方母亲包办确定。

胡、江两家订了婚约之后,胡适就先后到上海、美国求学去了。过了十多年还未完婚。这时,家乡谣言四起,甚至有人说胡适已经与洋人结婚生子了。为了让母亲和江家安心,胡适在1915年10月致母亲的信中陈述了五点理由,驳斥谣言,表明心迹:

一、儿若别娶何必瞒人?何不早日告知岳氏,令其另为其女择婿?何必瞒人以贻误冬秀之终身乎?

二、儿若有别娶之心,宜早令江氏退婚。今江氏之婚,久为儿所承认。儿若别娶,于法律上为罪人,于社会上为败类,儿将来之事业名誉,岂不扫地以尽乎?此虽下愚所不为,而谓儿为之乎?

三、儿久已认江氏之婚约为不可毁,为不必毁,为不当毁。儿久已自认为已聘未婚之人。儿久已认冬秀为儿未婚之妻。故儿在此邦与女子交际往来,无论其为华人、美人,皆先令彼等知儿为已聘未婚之男子。儿既不存择偶之心,人亦不疑我有觊觎之意,故有时竟以所交女友姓名事实告知吾母。正以此心无愧无怍,故能坦白如此耳。

四、儿主张一夫一妻之制,谓文明通制。生平最恶多妻之制(娶妾或两头大之类),今岂容躬自蹈之?

五、试问此种风说从何处得来?里中既无人知儿近状,又除儿家书之外,无他处可靠之消息,此种谣传若有人寻根追觅,便知为市虎之讹言。一犬吠影,百犬吠影,何足为轻重耶?

1917年12月30日,胡适奉母命与江冬秀在绩溪上庄举行婚礼。胡适亲自写了两副对联:一副是“旧约十三年,环游七万里”,另一副是“三十夜大月亮,廿七岁老新郎。”当时通行早婚,而胡适此时已27岁,所以自嘲为老新郎。为了抵制家乡保守落后的婚俗,胡适坚持改良了婚礼。当日,胡适穿西装、戴黑礼帽,江冬秀穿黑色花缎棉袄、花缎裙子,由江冬秀的哥哥主婚,请一长辈证婚,男女双方在结婚证书上用印,交换戒指,宾客致贺辞,新郎致答谢辞,然后向胡母行礼,新婚夫妇相对行交拜礼。仪式中没有拜天地,并以鞠躬代替跪拜。两人别开生面的文明婚礼轰动四里八乡。

一个是留学美国的博士,一个是无甚文化的乡村女子,厮守在一起,必然会有观念上的冲突,所以婚后初始胡适与江冬秀的生活并不和谐。婚后4个多月,1918年5月,胡适在给挚友的信中说:“吾之就此婚事,全为吾母起见,故从不曾挑剔为难,若不为此,吾决不就此婚。今既婚矣,吾力求迁就,以博吾母欢心。吾之所以极力表示闺房之爱者,亦正欲令吾母欢喜耳。”表明自己是为了博得母亲的欢心才与江冬秀成婚。

“我总常念他”

胡适与江冬秀从1904年订立婚约到1917年结婚,间隔13年。13年中,两人并无直接交往,仅以书信作为沟通渠道。

在信中,胡适晓之以理、动之以情,想帮助江冬秀从封建枷锁中解脱出来。1911年4月,胡适在信中鼓励江冬秀读书:“甚愿有功夫时,能温习旧日所读之书。如来吾家时,可取聪侄所读之书,温习一二;如有不能明白之处,即令侄辈为一讲解,虽不能有大益,然终胜于不读书坐令荒疏也。”1914年4月,又进行规劝:“近来尚有功夫读书写字否?识字不在多,在能知字义;读书不在多,在能知书中之意而已。”江冬秀迫于封建思想束缚,不敢直接与未婚夫交流,又自知识字不多,不愿写信。胡适请母亲转告、鼓励她:“以今日新礼俗论之,冬秀作书寄我,亦不为越礼,何必避嫌也。”“一年以来,久不得冬秀之书,岂因其不会写信就不肯写乎?……望母令彼写信与我,两行三行都无不可也。”

对于江冬秀信中的错别字,胡适也给予了宽容和理解,指出:“昨天收到你的信,甚喜。信中有好几个白字,如‘事’当作‘是’。‘座’当作‘坐’。‘记’当作‘这’。又‘你’字、‘听’字也写错了。下回可改正。”

听说江冬秀准备放足,胡适也表示了肯定和赞赏。1915年,他在日记中写道:冬秀“书中言放足事已行之数年,此可大喜也。”

在一来二往的鸿雁传书中,曾经陌生的两人情感上的距离也在一点一点拉近。

1917年1月胡适得了重感冒,当时他还未回国,收到江冬秀的来信,非常高兴,为此特意作了一组诗,名为《病中得冬秀书》:

一

病中得他书,不满八行纸,

全无要紧话,颇使我欢喜。

二

我不认得他,他不认得我,

我总常念他,这是为什么?

岂不因我们,分定长相亲,

由分生情意,所以非路人?

海外“土生子”,生不识故里,

终有故乡情,其理亦如此。

三

岂不爱自由?此意无人晓;

情愿不自由,也是自由了。

1917年夏,胡适回国后,返乡探望母亲,商订于1917年寒假结婚。他很想先与江冬秀见一面,但迟迟未得到江冬秀的回应。8月,他前往江家拜访,没见到江冬秀,直到晚上,胡适明确提出要见一见江冬秀,江家人同意了,但江冬秀自己却躲在床上,放下床帐,坚持不肯露面。回到家里,当别人问他看见江冬秀没有,他一律回答:“见过了,很好。”母亲得知此事后,非常生气,胡适劝她不要怪冬秀,认为这并非江冬秀之过,而是旧家庭与习惯所致。胡适一边安抚母亲,一边还写信宽慰江冬秀:“适亦知家乡风俗如此,决不怪姊也。”

结婚后,胡适与江冬秀携手相伴40多年,虽然出现过波折,但始终相互扶持,不离不弃。胡适晚年对自己的婚姻生活作了一个总结:“我认为爱情是流动的液体,有充分的可塑性,要看人有没有建造和建设的才能。人家是把恋爱谈到非常彻底而后结婚,但过于彻底,就一览无余,没有文章可做了。很可能由于枯燥乏味,而有陷于破裂的危险。我则是结婚之后,才开始谈恋爱,我和太太都时时刻刻在爱的尝试里,所以能保持家庭的和乐。”这可能就是他们婚姻能够长长久久的原因。