发布日期:

两位名次超过王安石的安徽进士

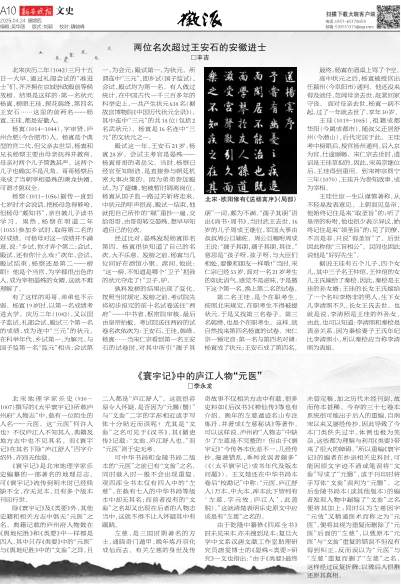

北宋庆历二年(1042)三月十五日一大早,通过礼部会试的“准进士”们,齐齐拥在京城崇政殿前等候放榜。结果是这样的:第一名状元杨寘、榜眼王珪、探花韩绛、第四名王安石……这里的前两名——杨寘、王珪,都是安徽人。

杨寘(1014-1044),字审贤,庐州合肥(今合肥市)人。杨寘是个典型的官二代,但父亲去世早,杨寘和兄长杨察主要由母亲抚养并教育。母亲对两个儿子管教甚严。这两个儿子也确实不是凡角。哥哥杨察后来成了当朝宰相晏殊的乘龙快婿,可谓才貌双全。

杨察(1011-1056)据传一直到七岁时才会说话,把杨母急得够呛,但杨母“颇知书”,亲自教儿子读书学习。果然,杨察在明道二年(1033)参加乡试时,取得第二名的好成绩。可杨母对这一成绩并不满意,说:“乡试,你才弄个第二;会试、殿试,还有你什么戏?”次年,会试、殿试结束,杨察还是第二——榜眼!他是个当官、为学都很出色的人,成为宰相晏殊的女婿,这就不难理解了。

有了这样的哥哥,弟弟也不示弱。杨寘19岁时,以第一名成绩考进太学。庆历二年(1042),又以国子监试、礼部会试、殿试三个第一名的成绩,成为连中“三元”的状元。在科举年代,乡试第一,为解元,与国子监第一名“监元”相当;会试第一,为会元;殿试第一,为状元。所谓连中“三元”,即乡试(国子监试)、会试、殿试均为第一名。有人做过统计,在中国古代一千三百多年的科举史上,一共产生状元638名(据故宫博物院《中国历代状元全录》),其中连中“三元”的共18位(包括2名武状元)。杨寘是16名连中“三元”的文状元之一。

殿试这一年,王安石21岁,杨寘28岁。会试主考官是晏殊——杨寘哥哥的老岳父。当时,杨察已经官至知制诰,是直接参与朝廷机密大事决策的。因为弟弟参加殿试,为了避嫌,他被暂时调离岗位。杨寘从国子监一路过关斩将走来,中状元的呼声很高,殿试一结束,他就把自己所作的“赋”重抄一遍,交给哥哥,由哥哥转交晏殊,想早早知道自己的位次。

经过比对,晏殊发现杨寘排名第四。杨寘很快知道了自己的名次,大不乐意。发榜之前,杨寘与几位同好在酒馆小聚。席间,他说:“这一榜,不知道是哪个‘卫子’把我的状元夺走了!”卫子,驴。

孰料发榜的结果出现了变化。按照当时规定,发榜之前,考试院先将初步拟定的前十名试卷送往“两府”——中书省、枢密院审核,最后由皇帝拍板。考试院送往两府的试卷名次依次为:王安石、王珪、韩绛、杨寘……当宋仁宗看到第一名王安石的试卷时,对其中所引“孺子其朋”一词,颇为不满。“孺子其朋”语出《尚书·周书》,当时武王去世,16岁的儿子周成王继位,军国大事由叔叔周公旦辅佐。周公旦嘱咐周成王说:“孺子其朋,孺子其朋,其往。”意思是“孩子呀,孩子呀,与大臣们相处,要像和朋友一样哦!”当时,宋仁宗已经33岁,面对一名21岁考生的如此语气,感觉不是滋味,于是撤下这个第一名,换上第二名的试卷。

第二名王珪,是个在职考生。按照北宋规定,在职考生不得被提状元,于是又找第三名卷子。第三名韩绛,也是个在职考生。这样,就自然找来第四名杨寘的试卷。宋仁宗一锤定音:第一名与第四名对调:杨寘成了状元;王安石成了第四名。

最终,杨寘在酒桌上骂了个空。

高中状元之后,杨寘被授官出任颍州(今阜阳市)通判。他还没来得及就任,忽闻母亲去世,赶紧回家守丧。面对母亲去世,杨寘一病不起,过了一年就去世了,享年30岁。

王珪(1019-1085),祖籍成都华阳(今属成都市),随叔父迁居舒州(今潜山),后代定居于此。王珪考中榜眼后,授官扬州通判,后入京为官,仕途顺畅。宋仁宗去世时,遗诏是王珪草拟的,因此,宋英宗继位后,王珪得到重用。到宋神宗熙宁三年(1070),王珪升为参知政事,成为宰相。

王珪仕宦一生以谨慎著称,从不轻易发表意见。上朝面见皇帝,他始终记住是来“取圣旨”的;听了皇帝的吩咐,他也很少表示异议,始终记住是来“领圣旨”的;见了同僚,不言是非,只说“得圣旨”了。后世因此称他“三旨相公”。民间也因此说他是“好好先生”。

据说王珪有五个儿子、四个女儿,其中三子名王仲琯,王仲琯的女儿王氏嫁给了秦桧,因此,秦桧是王珪的孙女婿;王珪的长女王氏嫁给了一个名叫李格非的男人,生下女儿李清照不久,长女王氏去世。也就是说,李清照是王珪的外孙女。由此,也可以知道:李清照和秦桧是表亲关系,因为秦桧妻子王氏年纪比李清照小,所以秦桧应当称李清照为表姐。

杨寘(1014-1044),字审贤,庐州合肥(今合肥市)人。杨寘是个典型的官二代,但父亲去世早,杨寘和兄长杨察主要由母亲抚养并教育。母亲对两个儿子管教甚严。这两个儿子也确实不是凡角。哥哥杨察后来成了当朝宰相晏殊的乘龙快婿,可谓才貌双全。

杨察(1011-1056)据传一直到七岁时才会说话,把杨母急得够呛,但杨母“颇知书”,亲自教儿子读书学习。果然,杨察在明道二年(1033)参加乡试时,取得第二名的好成绩。可杨母对这一成绩并不满意,说:“乡试,你才弄个第二;会试、殿试,还有你什么戏?”次年,会试、殿试结束,杨察还是第二——榜眼!他是个当官、为学都很出色的人,成为宰相晏殊的女婿,这就不难理解了。

有了这样的哥哥,弟弟也不示弱。杨寘19岁时,以第一名成绩考进太学。庆历二年(1042),又以国子监试、礼部会试、殿试三个第一名的成绩,成为连中“三元”的状元。在科举年代,乡试第一,为解元,与国子监第一名“监元”相当;会试第一,为会元;殿试第一,为状元。所谓连中“三元”,即乡试(国子监试)、会试、殿试均为第一名。有人做过统计,在中国古代一千三百多年的科举史上,一共产生状元638名(据故宫博物院《中国历代状元全录》),其中连中“三元”的共18位(包括2名武状元)。杨寘是16名连中“三元”的文状元之一。

殿试这一年,王安石21岁,杨寘28岁。会试主考官是晏殊——杨寘哥哥的老岳父。当时,杨察已经官至知制诰,是直接参与朝廷机密大事决策的。因为弟弟参加殿试,为了避嫌,他被暂时调离岗位。杨寘从国子监一路过关斩将走来,中状元的呼声很高,殿试一结束,他就把自己所作的“赋”重抄一遍,交给哥哥,由哥哥转交晏殊,想早早知道自己的位次。

经过比对,晏殊发现杨寘排名第四。杨寘很快知道了自己的名次,大不乐意。发榜之前,杨寘与几位同好在酒馆小聚。席间,他说:“这一榜,不知道是哪个‘卫子’把我的状元夺走了!”卫子,驴。

孰料发榜的结果出现了变化。按照当时规定,发榜之前,考试院先将初步拟定的前十名试卷送往“两府”——中书省、枢密院审核,最后由皇帝拍板。考试院送往两府的试卷名次依次为:王安石、王珪、韩绛、杨寘……当宋仁宗看到第一名王安石的试卷时,对其中所引“孺子其朋”一词,颇为不满。“孺子其朋”语出《尚书·周书》,当时武王去世,16岁的儿子周成王继位,军国大事由叔叔周公旦辅佐。周公旦嘱咐周成王说:“孺子其朋,孺子其朋,其往。”意思是“孩子呀,孩子呀,与大臣们相处,要像和朋友一样哦!”当时,宋仁宗已经33岁,面对一名21岁考生的如此语气,感觉不是滋味,于是撤下这个第一名,换上第二名的试卷。

第二名王珪,是个在职考生。按照北宋规定,在职考生不得被提状元,于是又找第三名卷子。第三名韩绛,也是个在职考生。这样,就自然找来第四名杨寘的试卷。宋仁宗一锤定音:第一名与第四名对调:杨寘成了状元;王安石成了第四名。

最终,杨寘在酒桌上骂了个空。

高中状元之后,杨寘被授官出任颍州(今阜阳市)通判。他还没来得及就任,忽闻母亲去世,赶紧回家守丧。面对母亲去世,杨寘一病不起,过了一年就去世了,享年30岁。

王珪(1019-1085),祖籍成都华阳(今属成都市),随叔父迁居舒州(今潜山),后代定居于此。王珪考中榜眼后,授官扬州通判,后入京为官,仕途顺畅。宋仁宗去世时,遗诏是王珪草拟的,因此,宋英宗继位后,王珪得到重用。到宋神宗熙宁三年(1070),王珪升为参知政事,成为宰相。

王珪仕宦一生以谨慎著称,从不轻易发表意见。上朝面见皇帝,他始终记住是来“取圣旨”的;听了皇帝的吩咐,他也很少表示异议,始终记住是来“领圣旨”的;见了同僚,不言是非,只说“得圣旨”了。后世因此称他“三旨相公”。民间也因此说他是“好好先生”。

据说王珪有五个儿子、四个女儿,其中三子名王仲琯,王仲琯的女儿王氏嫁给了秦桧,因此,秦桧是王珪的孙女婿;王珪的长女王氏嫁给了一个名叫李格非的男人,生下女儿李清照不久,长女王氏去世。也就是说,李清照是王珪的外孙女。由此,也可以知道:李清照和秦桧是表亲关系,因为秦桧妻子王氏年纪比李清照小,所以秦桧应当称李清照为表姐。