发布日期:

李公麟与苏东坡:往来酬和 情趣相投

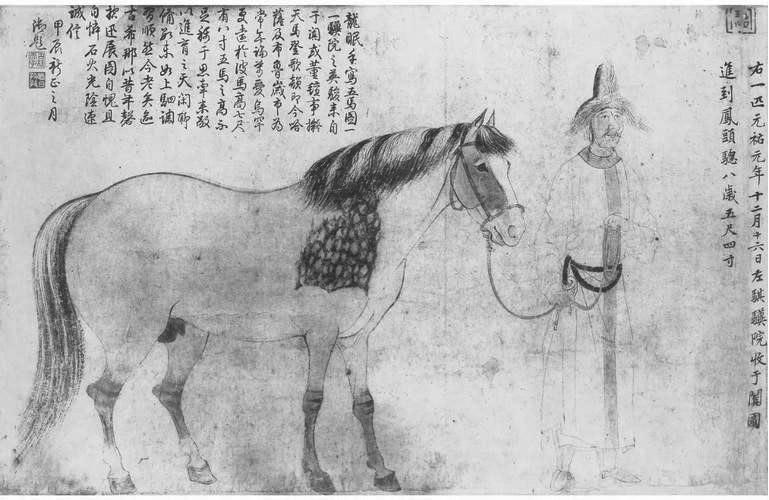

李公麟画中的“凤头骢”。

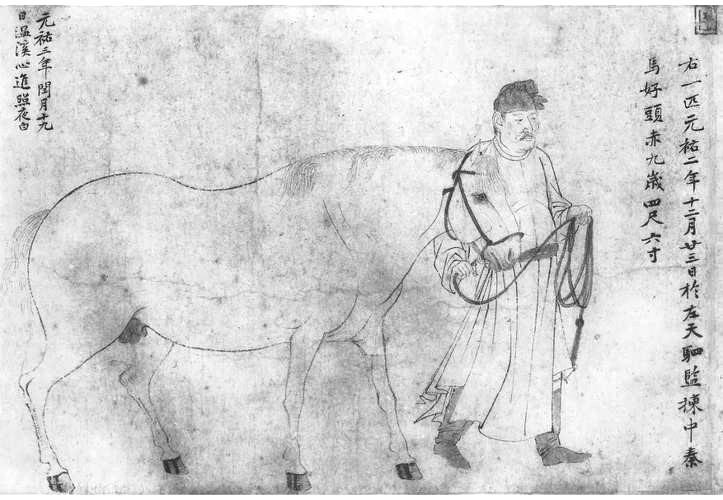

李公麟画中的“好头赤”。

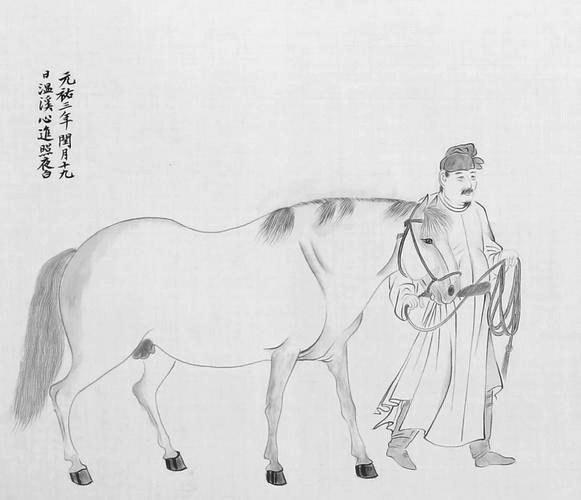

李公麟画中的“照夜白”。

李公麟(1049-1106),北宋舒州(今安徽桐城;一说舒城)人,熙宁三年(1070)进士,宫廷画家,被后世董其昌称为“宋画第一”。苏东坡(1037-1101)是北宋文坛天花板级别的人物。本版曾报道过李公麟为苏东坡六次画像的故事。李、苏二人曾同朝为官,彼此都是翰苑名人,情趣相投,其往来酬和,堪称佳话。

雅集合作《憩寂图》

元祐元年(1086)正月十二日,苏东坡、苏辙兄弟以及他们的堂妹婿柳仲远,还有李公麟等人,在一起饮酒聚会。这种活动,文人们美其名曰“雅集”。

其间,几个文人墨客展纸泼墨,苏东坡先画苍石,留白一角,等李公麟画上高大的松树;弟弟苏辙以诗记事:“东坡自作苍苍石,留取长松待伯时。”伯时,李公麟的字。画名《憩寂图》是柳仲远题的,源自杜甫诗句“松根胡僧憩寂寞”。

画面左下角,一节粗壮的松干,斜出画面,从左上角伸出一根松枝。松枝上垂下细细的长藤。松根边是一片浅草地。草地、苍石、小河,若隐若现。一名僧人背倚松根,酒酣初醒,眼前,一只小葫芦从松枝上挂下来;面前杂设纸笔,僧人视而不见,显得心情松弛,得憩寂之意。

共入“西园”图画中

北宋元祐二年(1087)六七月间(一说元祐元年),王诜在他的私家园林——汴京(今开封)西园举办了包括苏东坡兄弟、李公麟、黄庭坚、秦观、晁补之、米芾、蔡肇、李之仪、张耒、刘泾、王钦臣、郑靖老、僧人圆通、道士陈碧虚等在内的16位翰苑名人参加的聚会。

这次雅集,被视为中国历史上仅次于东晋永和九年王羲之等人的兰亭雅集。兰亭雅集诞生了书法史上最著名的行书字帖《兰亭集序》;西园雅集诞生了著名的画作《西园雅集图》。

画面中,王诜等人在围观苏东坡挥毫;秦观在听陈景元抚琴;王钦臣在观看米芾题石;苏辙、黄庭坚、晁补之、张耒等在观看李公麟作画。李公麟本人也被画在画中。画成之后,米芾在《西园雅集图记》中描述:“自东坡而下,凡十有六人,以文章议论,博学辨识,英辞妙墨,好古多闻,雄豪绝俗之资,高僧羽流之杰,卓然高致,名动四夷。后之览者,不独图画之可观,亦足仿佛其人耳!”可谓一时盛况。

李公麟将此情此景绘于画作之中,间接记载着他与苏东坡的平常往来。

邀请绘画御马图

元祐二年(1087)八月,苏东坡邀请李公麟绘画西域进贡的三匹马成《三马图》。

北宋元祐初,西域为了表示臣服和寻求短暂的和平,每年都向北宋进贡骏马,其中有三匹名马——“凤头骢”“好头赤”和“照夜白”,苏轼见了非常喜欢,就请李公麟“写生”下来。

史载李公麟年轻时就开始画马。对马写生,经常达到忘我境界。传说他画《五马图》中的最后一匹马“满川花”时,刚刚画完,满川花就倒地死了,坊间说是李公麟画马时,能夺走马的魂魄。也正因为如此,后来很多养马人都不敢请李公麟画马了,以致“都城黄金易得,而伯时马不可得”。

《三马图》画成之后,一直被苏东坡收藏着,还为此写过诗,流传下来的有《戏书李伯时画御马好头赤》《次韵子由书李伯时所藏韩干马》。

被贬惠州、谪居无事时,苏东坡欣赏着随身带来的字画,往事上头,浮想联翩,用澄心堂纸写下了《三马图赞》,原文被保存在《苏轼文集》中。清朝时,《三马图》被收藏在北京故宫。清朝灭亡,它被盗运出宫,最终残毁,今人只能从李公麟的《五马图》中一睹这三匹骏马的神采了。

共同主持礼部会试

苏东坡不仅盛赞李公麟的画技,而且也欣赏他的学识。

元祐三年(1088)二月,苏东坡主持礼部进士考试,即会试。苏东坡聘请了十多位辅助考官,组成会试考官班子,李公麟是其中之一,可见苏东坡对李公麟的学识是相当认可的。

被选为考官的,按照规定,考试没有结束时,是不允许外出的,被锁于礼部试院。这样,进士考试的三天之内,考官李公麟、张耒、晁补之等互相唱和,一连写出十几首诗词,想来日子也不枯燥。李公麟不仅参与和诗,还作画,依旧是画马。直到三月六日,礼部考试结束,苏东坡、黄庭坚等去见李公麟,看见李公麟画的马,“诸公均有和诗”。黄庭坚先成一诗,苏东坡和诗云:

少年鞍马勤远行,卧闻龁草风雨声,见此忽思短策横。

十年髀肉磨欲透,那更陪君作诗瘦,不如芋魁归饭豆。

门前欲嘶御史骢,诏恩三日休老翁,羡君怀中双橘红。

既说了李公麟的马,又羡黄庭坚老母健在。

凿石聊作“洗玉池”

元祐四年(1089),李公麟作《龙眠山庄图》。这是一幅白描山水画,展示的是从建德馆到垂云泮的龙眠山庄图景。自西向东,山路数里,山崖若隐若现,山泉夹杂其间,峰回路转,山间野趣盎然,体现着山庄主人的生活情致。

苏东坡见画,作《题李伯时〈山庄图〉后》,称李公麟在龙眠山,“其神与万物交,其智与百工通”,夸赞李公麟是“有道有艺”的画家。

元祐五年(1090),李公麟得到了一块马台石。苏东坡来拜访时看见了,非常喜欢,建议在石上凿刻一个小池沼。然后,把家里收藏的16块古玉,放进这个池沼里洗涤,名之“洗玉池”。

李公麟觉得实在高雅,依言而行。苏东坡回家后,为此写了《洗玉池铭》,以记其趣。这个“铭”,被李公麟刻在石上。

后来苏东坡倒了霉,朝廷禁毁苏东坡诗文,李公麟的儿子悄悄地将刻在洗玉池上的铭文磨掉了。李公麟死后,他心爱的16块古玉,只有一块玉陪他入葬,其余的均被宋徽宗收入内府,洗玉池不知去向。

与坡公终老擦肩而过

元符三年(1100年),宋哲宗驾崩,他的弟弟宋徽宗即位,决定大赦天下。五月,被贬海南儋州的苏东坡得到赦免,开始北归。

行至廉州,他接到朝廷任命:出任舒州团练副使。到达韶关时,又接到新的指令:可以自由选择居住地。途中,他遇到李公麟的弟弟李公寅,特意向他打听李公麟的身体状况:“见孙叔静言,伯时顷者微嗽,不知得近信否?已全安未?”谆谆关切,感人至深。

此时的苏东坡已经63岁了,对仕途彻底放弃。选择去哪儿居住呢?他想起曾经写过《题李伯时〈山庄图〉后》,于是有了这样一段话:“某更旬日乃行,逾远,怅望。意决往龙舒,遂见伯时为善也。”准备前往舒州龙眠山。

后来,苏东坡去了常州,与舒城龙眠山可谓擦肩而过。最终,苏东坡逝于常州,与李公麟留下一段未竟的最后邂逅。