发布日期:

用维权案例划清“朋友圈”的私权边界

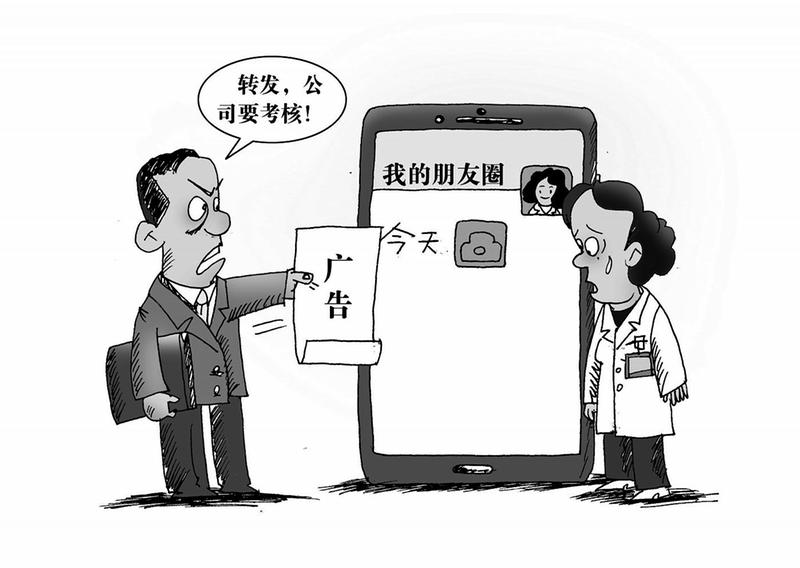

你实现“朋友圈自由”了吗?在全民营销时代,为了提高传播率,一些企业盯上了员工朋友圈这块“肥肉”,部分企业甚至要求员工必须每天定点、定量转发,不然就扣钱。而近日,重庆市高级人民法院发布劳动争议典型案例,其中某公司员工因未按公司要求转发朋友圈被罚款并开除一事引发关注。对此,法院认为,朋友圈具较强私域性,用人单位不应非法干预。(5月9日《新安晚报》)

重庆高院发布的这起典型案例,依法确认了朋友圈的私域属性,针对某妇产医院要求劳动者在微信朋友圈中推广相关链接,并以劳动者未按照要求在微信朋友圈中推广相关链接为由克扣劳动者工资并解除劳动合同的做法,给出了“既不合理也不合法”的司法评价,支持了员工的诉求,维护了员工的权益。

这起典型案例再次重申了一个法律常识:朋友圈是员工的“私圈”,是员工根据个人意愿发布、分享、交流信息的“一亩三分地”,而不是用人单位天然的营销宣传资源,不能被用人单位随意“征用”。

在现实生活中,如果一个人的朋友圈整天发布单位的工作信息或广告信息,很可能让亲友感到厌烦,甚至会被一些亲友屏蔽。因此,不少人都不愿意让自己的朋友圈成为用人单位的“广告圈”“宣传圈”,不愿意给亲友带来信息骚扰。用人单位使用员工的朋友圈必须以员工“自愿”为前提,用人单位应与员工遵循自愿平等协商的原则。用人单位发布相关强制性要求,甚至将员工的转发情况纳入工作考核范畴,对拒绝转发或转发不达标的员工施以直接或变相“罚款”、调岗、开除等处罚,就触碰了法律底线,逾越了劳动管理边界,侵犯了员工的私域空间以及劳动权益。

显然,规范用人单位的劳动管理行为,保护员工的朋友圈私域空间权利以及劳动权益,就是非常重要的事情。企业应该尊重员工的朋友圈空间,尊重员工的劳动权益,守住劳动管理的边界和底线。而针对企业侵犯员工朋友圈空间以及劳动权益的行为,员工也有权向劳动监察部门投诉举报,通过劳动仲裁或诉讼等方式积极维权。法院、劳动仲裁机构、劳动监察部门等则应依托事实和法律积极支持员工的诉求,维护员工的合法权益,用一个个鲜活的案例一遍一遍划清员工朋友圈的私权边界,呵护员工的“朋友圈自由”。 李英锋/文 沈海涛/图