发布日期:

合肥,对于曹操来说太重要了(下)

曹操对合肥地区的控制始于建安五年(200年),此前淮南曾被袁术控制,后袁术为曹操所败,曹操遂有淮南之地。江东孙策、孙权先后消灭了盘踞庐江的刘勋和李术,但是孙氏并未留驻江北,而是把上游荆州的刘表当作主要敌人。所以在建安十三年之前,淮南合肥地区形成政治军事上的短暂真空。当时曹操正在官渡与袁绍激战,无暇南顾,但即便如此,他还是认识到合肥地区的重要性,迅速任命刘馥为扬州刺史,州治合肥,在纷乱的棋局上抢先占据要点。

张辽名扬逍遥津

建安二十年(215年)三月,曹操西征张鲁。八月,孙权乘机率十万之众围攻合肥,麾下战将有吕蒙、甘宁、凌统、蒋钦、宋谦等。而合肥守将为张辽、李典和乐进,军队仅七千余人,形势十分严峻。由于合肥防备森严,吴军久攻不下,使孙吴军队惨败而回。就在吴军撤军路上,张辽率兵埋伏在合肥逍遥津突袭孙权,毫无防备的孙权惊慌失措,在大将凌统拼死保护下,孙权骑马冲过津桥落荒而逃,差点丢了性命。这个故事被后人津津乐道地流传为“张辽威震逍遥津”。

张辽是曹操身边的“五子良将”之一,身经百战,勇略过人,深得曹操信任。当时,驻守合肥的魏军主将就是张辽,张辽坚决按照曹操事先“锦囊妙计”的部署,在敌我力量相差悬殊的情况下,毅然两度领兵主动出击,以积极的进攻,作为最有效的御敌之策。

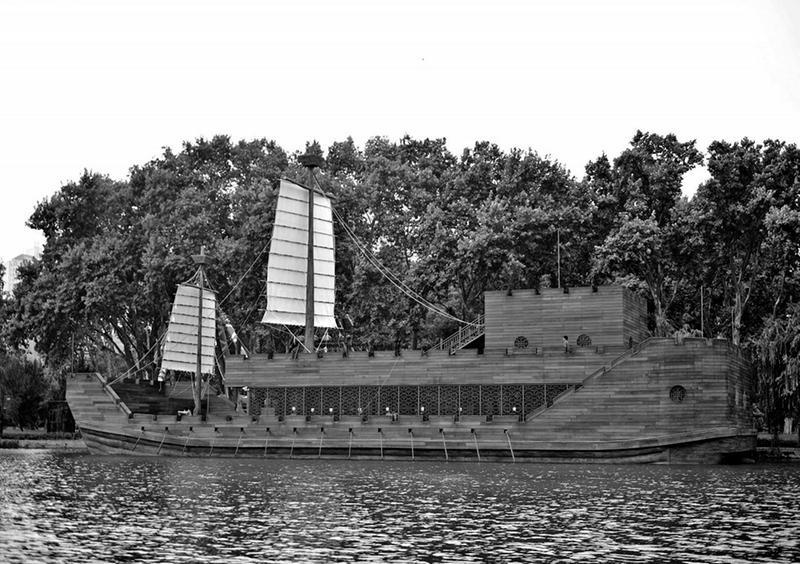

当时,孙权带着凌统、甘宁、吕蒙、蒋钦等将领,率一千多虎士断后,行至逍遥津北岸巡视撤军情况时,被张辽侦知。当年合肥水域宽阔,四周长满野草,水面被密集芦苇覆盖,是藏匿战舰、设埋伏兵极佳场所。张辽利用这一有利形势,早早在逍遥津设下伏兵,藏匿战舰。张辽见时机成熟,一声号令,藏匿草浦之中的战舰和将士,再次向吴军发动突然袭击。突如其来袭击,孙权等人毫无提防,顿时大乱,被团团包围。甘宁厉声令鼓吹手将鼓擂得震天响,激励军士士气;凌统亲率三百卫士拼死冲入重围,救出孙权,回头再与曹军厮杀。甘宁指挥弓箭手射击抵挡,吕蒙、蒋钦拼死奋战,突破曹军层层拦击。凌统护卫孙权行至南淝河南岸西津桥,见桥南已被曹军拆毁,丈余无桥板,不能过。危急关头,牙将谷利急中生智,叫孙权抓住马鞍,松开缰绳,后退数丈,然后对准孙权坐骑的马屁股猛抽一鞭,以助马势。骏马奋力一跃,飞过河去。孙权跳至桥南,徐盛、董袭驾舟相迎。凌统、谷利抵住张辽。甘宁、吕蒙引军回救,却被乐进从后追来,李典又截住厮杀,吴兵折了大半。凌统身中数枪,所领三百余人,尽数战死,杀到桥边,桥已折断,只得绕河逃跑。孙权在舟中望见,急令董袭棹舟接之,救回凌统。吕蒙、甘宁经过一番拼死厮杀,才摆脱了曹军围堵。众将死死护住孙权,收军败回。

这就是著名的张辽大战逍遥津的故事。张辽杀得东吴人仰马翻,人人害怕,东吴人“闻张辽大名,小儿夜不敢啼哭。”张辽“以弱胜强”的合肥逍遥津之战,堪称中国古代军事史上的著名战例。合肥逍遥津之战,足以使魏将张辽声望远播,也使得孙权多年之后依然对张辽心怀畏惧。

建安二十一年(216年),曹操复征孙权,到合肥,循行辽战处,叹息者良久。罗贯中在《三国演义》第67回《曹操平定汉中地,张辽威震逍遥津》中,有《逍遥津上玉龙飞》诗:

的卢当日跳檀溪,又见吴侯败合肥。

退后著鞭驰骏骑,逍遥津上玉龙飞。

诗中描写了这次惊险的战斗经历。精彩地描写了这场惊心动魄的战争,突出塑造了张辽的战神形象,成为脍炙人口的名篇。后人将张辽藏匿战舰处称为“藏舟浦”,列入《庐阳八景》之一“藏舟草色”。

曹操浮淮越巢湖

曹操对合肥地区的控制始于建安五年(200年),此前淮南曾被袁术控制,后袁术为曹操所败,曹操遂有淮南之地。在赤壁之战的同时,面对东南危急形势,曹操迅速做出相应对策,为稳定淮南扬州局势,曹操亲率部众南下,经合肥“四越巢湖”攻打孙吴,诸葛亮《后出师表》有载。曹操四越巢湖的时间分别发生在建安十四年(209年)、建安十八年(213年)、建安十九年(214年)和建安二十一年(216年)。

曹操第一次亲率大军出征合肥是在建安十四年(209年)春。曹操携子曹丕率军驻扎合肥,这是曹操首次率领水师抵达合肥。其行军路线记载十分清楚,由涡水入淮河,出肥水,最后“军合肥”。这里揭示了一个十分重要的问题:曹操的水师打通了肥水与施水之间的水上通道。曹操此后三次出征合肥,同样率领水军南下抵达合肥,而且进一步南进,由南淝河直抵巢湖、居巢和长江濡须口等地,沿江南窥江东孙吴。

曹丕这次襄助曹操出巡合肥,长达半年之久,他挥毫留下了著名诗篇《浮淮赋》。

是年十二月,曹操率军又返回谯县。曹操这次在合肥六个月,建置扬州郡县长吏,开芍陂屯田,平定江淮地区的内乱,然后留下张辽、乐进、李典诸将统七千人长期驻守合肥。

建安十八年正月,曹操平定关中后,解除了后顾之忧,便决定对孙权用兵。《三国志·魏书·武帝纪》记载:十八年春正月,进军濡须口,攻破权江西营,获权都督公孙阳,乃引军还。号称40万大军在曹操率领下,从合肥直抵居巢,到达濡须水口。曹操在熟悉了濡须水口地理环境后,用重兵围攻孙权的江西大营,俘获了东吴都督公孙阳。东吴军队善于水战,虽营破帅俘,但坚固的濡须坞依然掌握在吴军手中,曹军战船无法顺河入江。此时春雨渐多,孙权写信给曹操说:“春水方生,公宜速去。”又附上一张字条,上书:“足下不死,孤不得安”。曹操拿着信对手下诸将说:“孙权不欺孤也”,便主动撤军,于四月回到邺城。

曹操第三次攻打合肥濡须之战是在建安十九年(214年)七月。建安十九年五月,东吴吕蒙忧心忡忡地对孙权说:

曹操派庐江太守朱光屯军在皖城(潜山县),大开稻田,皖城土地肥沃,稻米一旦丰收,归附曹操的民众必定增多,那些投奔我们的百姓肯定要返回故里。我们应该早日拔掉这颗钉子。于是孙权率兵亲征,俘获了曹魏庐江太守朱光,任命吕蒙为庐江太守。为了夺回失地,巩固合肥防线,是年“秋七月,公征孙权。”(《三国志·魏书·武帝纪》)兵到途中,曹操的重要谋士尚书令荀攸突然病死,大军到达合肥后,又传来关中陇右宋健反叛的紧急军情。曹操权衡再三,决定放弃南征,移师西进陇右,自合肥无功而返。

建安二十一年十月,曹操暮年壮志,雄心不减,第四次,也是他最后一次组织大军征讨孙权,安稳合肥。曹操特意到张辽大破孙权的逍遥津地区查看,并增加张辽的兵力。这年冬天,曹操率号称40万大军声称“临江饮马”,抵达居巢,随后开始猛攻濡须水口之濡须坞,孙权命令甘宁乘魏军立足未稳,夜晚劫营,甘宁带领百余士兵,当晚二更杀入曹营,斩敌几十人,造成魏军恐慌。孙权高兴地夸赞:“孟德有张辽,孤有兴霸(甘宁,字兴霸)”。但之后吴军连吃败仗。第二年春,孙权命令都尉徐祥去居巢拜访曹操,请求归降。曹操见濡须坞难以攻下,派使者回复孙权,接受归降,同意和好,并决定孙曹再结姻亲。曹操留下夏侯惇、曹仁屯兵居巢,自己北归。

建安二十五年(220年)正月,曹操去世,曹丕称帝,由此形成魏、蜀、吴三国鼎立之势,合肥继续成为魏国对抗吴国的桥头堡。以后,曹魏大将满宠造“合肥新城”对抗孙吴政权,数十年不间歇,也是曹操东线防御战略的延续。由于曹操赋予了合肥的战略地位,合肥始终掌握在曹魏政权手里。同时,曹操使合肥由都会城市变成军事重镇发挥了重要作用。在长达40多年的争夺战中,合肥留下众多与三国有关的遗迹故址。如古逍遥津、教弩台、合肥曹魏新城遗址、斛兵塘、飞骑桥、回龙桥,还有将军岭、南淝河、曹操河等。

可以说,是曹操提升了合肥城市的军事战略地位,是曹操把合肥带入了中国历史。夏冬波(合肥市委史志室供图)