发布日期:

紫蓬山读碑记

大潜山下童氏宗祠。

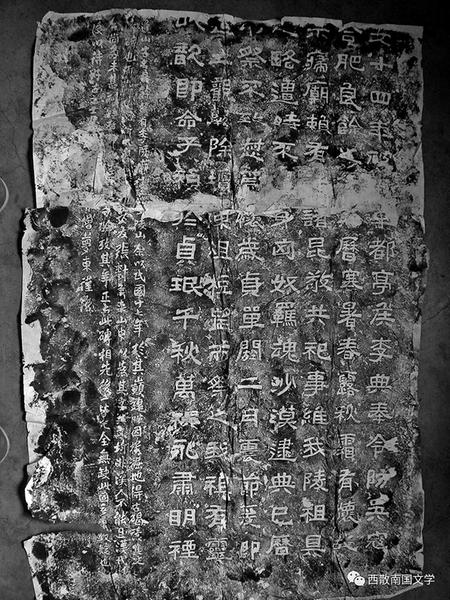

仿托为汉碑实是张树侯书《李陵殿碑》拓片。

一

1913年深秋的一个夜晚,合肥西乡大潜山脚下童旗杆出现一个衣着单薄,步履匆匆的人,他就是寿州张树侯。

张树侯(1866年-1935年),名之屏,寿县人,旧民主主义革命者,金石书画家、书论家。他晚年整理的《淮南耆旧小传》中录有“自撰小传”,说自己生于清朝同治五年,世居寿州,地当淮淝,代有才人。而他自己仅是个秀才出身。时值国是日非,奔走革命,屡濒于危。

1913年袁世凯窃国,孙中山发动“二次革命”,柏文蔚领兵讨袁失败后,倪嗣冲督皖,通缉淮上军人士。张树侯被迫来到合肥西乡大潜山脚下的童茂倩家躲藏,避开当局的追杀。

在这里,张树侯与童茂倩谈及时政,追怀中山先生“三民主义”。后在童氏宗祠设帐课徒,一边给学生授以知识,一边灌输革命思想。合肥早期共产党的领导人张建之、徐梦观都是他的学生。

二

张树侯《淮南耆旧小传初编》说:“老友童茂倩先生,名挹芳,生于有清咸丰时……中身美须髯,神致清和,道气盎然。”童茂倩1860年生于官亭乡童旗杆郢。15岁时去南京舅父江苏巡抚张树声府署读书,舅父督学甚严,加之府中多有名士,小小年纪,学会时与周旋,博览群书,学有根基。后无意科举,终身不仕。

“戊戌变法”时,童茂倩经推荐担任顺天中学堂监督。变法失败后,离开北京,回乡隐居。不久被推举为皖北教育总会会长。1906年任安徽教育总会会长、安徽咨议局局长。任职期间,兴办了各类学校,如芜湖安徽公学、安庆尚志学堂、安庆高等学堂等。传播科学文化知识的同时,还安置不少革命党人在学校任教。

1905年寿州的柏文蔚、张树侯应安徽公学李光炯校长邀请到芜湖担任教员,童茂倩会长与他们建立了深厚友谊,成为莫逆之交。革命浪潮席卷安徽,童茂倩利用自己的声望周旋于革命势力之间,多次营救和保护革命党人。

1908年11月19日安庆马炮营起义失败。清军大肆搜逮革命党人,童茂倩关键时刻出手营救,用巧计放走一批,保释一批。

三

1920年张树侯自北京女子师大归里,第二次来到大潜山下的童旗杆。老友相见,分外亲切。教学之余,与童茂倩游历合肥西乡风景名胜,遍访名人雅士,诗酒唱和,弦歌不断。庐阳西南,紫蓬山享有“庐阳第一名山”之称,因缘际会,高僧辈出的西庐寺,有“诗僧”之称的三惺梦东住持出现在他们的视野。

1925年仲冬,张树侯应梦东住持之请,再次来到紫蓬山西庐寺作《西庐长老元公传》碑记:广颡深目,隆准而丰愈,益不可间使公而在其感慨,又当何如耶。尝读宋濂所为登弼传,以益世之才,见遏于群小,入王屋山为道士,傺佬如元公,殆亦其人欤,岂天心之未厌乱耶,胡丰其才而复啬其遇也噫。”

张树侯接过梦东住持递过来的通元长老的“行状”,除了对这位当年太平天国李秀成帐下的干将心存敬意外,也许更多的是佩服他的审时度势和悬崖勒马。不知不觉与自己的经历比较起来。

清末民初,寿州志士,淮上健儿,铁血横空。张树侯是其中最特别的一位。一介书生,秀才出身,一边耽于书画金石,一边决绝奋起革命。从最初在寿州城中与柏文蔚、孙少侯等秘密成立“阅读书社”“强立学社”,到省城安庆入武备学堂加入“岳王会”“同盟会”等。他勇立潮头,不计生死,参与了在南京与孙少侯等刺杀端方、参与谋划安庆马炮营起义、策划寿州举义光复……被通缉追杀,多不胜数,几乎是拎着脑袋到处跑,险绝之境,犹如闲庭散步。

现在,梦东住持请他为通元法师作传,也许让他突然想到自己曾经有过当和尚的经历,与通元法师真有相似之处。

1905年张树侯前往狱中探视哥老会首领郭其昌,密谋暴动,不幸为清廷探之,郭其昌被立即处死。同日晚间,官兵到鸣凤学堂前来抓捕张树侯。张树侯在《晚菘堂谈屑》中记:“时将天晚,在院纳凉,悉讯后,为避人疑,手持芭蕉扇一把,伪为大便,光脊而出。”

脱逃后的张树侯暂避皖南广德。清廷下令通缉,风声险恶。于是,潜走杭州,不得不匿迹杭州西湖韬光寺,当了一段时间的和尚,化俗名“尹其康”,法号“隐康”,暂避风头。

四

天下名山僧占多,天下名山诗也占多。紫蓬山群峰拱秀,林壑幽美,西庐寺晨钟暮鼓,四季轮回,其人文底蕴成为合肥西乡一时之盛,与一个叫李恩绶的文人是分不开的。

李恩绶在紫蓬山下的周老圩设帐课徒,除诗文唱和,还热衷于地域文化的收集和传播。课徒之余,编写了《紫蓬山志》《巢湖志》《合肥香花墩志》等。通元和尚在世时,即欲印行《紫蓬山志》,惜未实现。时隔十几年后,梦东任住持期间,终于筹资成书。《紫蓬山志》记述了紫蓬山与西庐寺的历史源流,梦东也因此成为继通元法师后,西庐寺的“中兴第二人”,与通元相较,他不是广筑殿宇,而是奠定了紫蓬山文化的根基。

1927年“四一二”反革命政变后,童茂倩归隐乡居,愤然给蒋介石写诗,劝他不要倒行逆施,违背总理遗志。蒋介石颇为恼怒,密令安徽当局严加监视,寻机逮捕,并有杀害之意。童茂倩无力对抗,此时的张树侯有声望在外,故邀请张树侯去他家设馆,以资掩护,张树侯慨然应邀前往。

1928年正月,童茂倩与张树侯携弟子又一次同游紫蓬山西庐寺,与住持梦东品茗诵经,谈诗论道,相处甚欢。张树侯应邀作《胜因楼记》:

“紫蓬山之巅曰‘西庐寺’,寺后最高顶登之,则左右群峰,参差罗立,如儿孙焉。西望龙穴大潜诸山,葱茏苍翠,绵邈无际。东望巢湖,滉漾如在几下。崂山巢邑诸胜,杳如凫雁,而魏武之战迹,早会之荒墟落照中矣。”张树侯临时把梦东起的“望湖楼”改为“胜因楼”,张树侯做事也干脆,文成即命笔挥毫,写好令弟子刻字,嵌在壁上。

张树侯当时的书法已经“名满天下”,按现在说来,应是大师级别,绝不是“说写就写”那么简单,完全是性情所系。于右任先生题诗赞曰:“天际真人张树侯,东西南北也应休。苍茫射虎屠龙手,种菜论书老寿州。”

童茂倩和张树侯到来时,正赶上“胜因楼”施工,“挖”到一块《李陵殿碑》,看起来“崭然如新,字口清晰”,张树侯说“其字其文,均非汉人不能”。他如此斩钉截铁,梦东住持仍然不太相信,所以,在碑左以小字记之。但是,明眼一看,是张氏笔法,为何假托古人,仍是悬案一桩。

五

曹公教弩台,今为比丘寺。东门小河桥,曾飞吴主骑。

唐代吴资的《曹公教弩台》诗道出了“教弩台”与“明教寺”的历史关系。同治初年,袁宏谟先出家紫蓬山西庐寺,后参禅于明教寺,明教寺成为西庐寺下院。多年前,我去明教寺参观,山门殿东山墙惊现张树侯紫蓬山西庐寺《碧溪精舍碑》碑刻。

《紫蓬山志》记载:在紫蓬山东麓,西庐寺之左,有一小块平地,广不及一亩,环外清泉一泓,长松万树。耳目所营,使人意远,这里就是“苍雪邬”,为自己禅诵入定之所。张树侯所书《碧溪精舍》碑文如下:

山深气清,仙灵所栖。松声琴语,用荡心脾。

风雅宜音,苍凉古调。景物萧森,无机清妙。

一龛小筑,著以蒲团。蜗角故睫,柳可安禅。

佛国有缘,劳生暂息。茶熟香溢,乘兴载笔。

山中碧溪,一条清碧溪水,已然成为紫蓬山文化隐秘的源头,流淌着西庐寺悠久的佛脉。

“庐阳第一名山”紫蓬山,周瑜在此饱读诗书,李典山巅祭祀先祖,苏轼林间小憩挥毫,葛升战后岭上归隐……尤其是乡党袁宏谟折戟苏州而在紫蓬中兴西庐古寺,更有晚清时期,“三山”脚下,涌现出刘铭传、张树声、周盛波、唐定奎等淮军将领,各领风骚……有人说紫蓬山的文化底色是文韬武略,我更看重的是它的包容性。

“试把余身付金石,更将遗恨托芸编。”紫蓬山西庐寺的碑刻,应该是张树侯留下来的世不多见的“区区碎墨”,人生也短,是“暂留”还是“长存”,都不是自己说了算的,不过,这些碑刻“藏在紫蓬人未识”,它隐含的文化基因暂时还没有被释放出来,我们期待它重现异彩的那一天。