发布日期:

遥望“莲花”觅画魂

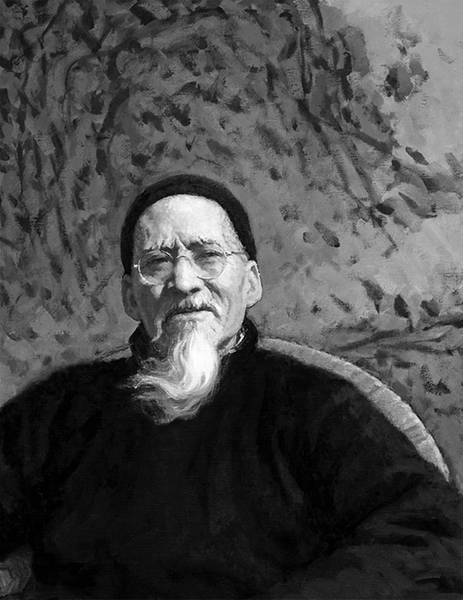

《晚年黄宾虹》靳尚谊/油画

夜色苍茫,群星璀璨,万籁俱寂,但余松涛。夜宿黄山,茫茫黑夜中,画魂总萦绕于心。

登黄山前,我慕名拜谒了黄宾虹故居,在丰乐河畔潭渡古村的一条古巷里。夕阳西下,庭院深深,草木葱茏,游客唯我,淡淡浓浓,墨香氤氲。宾虹塑像,立于园中,左手执本,右手握笔,头微抬起,目注前方。满纸乌黑,不知所画何物,也许揽入大师怀中的,是故园四季的繁茂与凋落。

夕阳西下,我在宾虹故居,感悟着大师画之大者、学之大者的内在精神。正厅石芝阁,阳光正好从天井里斜射,照壁上悬挂的是黄宾虹水墨画像,大师头上一片光亮,那是来自天井阳光的聚焦。光弥溢彩,天作巧合。

画中的黄宾虹,目光清澈而平和、淡定而睿智,一袭长衫,拄着细拐棍,脚底苍松、石崖,我想这是黄山之上的某处高台上,大师的真实写照。潭渡就在黄山下,黄宾虹一生九上黄山,留下了蔚为壮观的黄山画作。大师虽然辗转全国各处,游历名山大川,亦创作了其他地方的山水作品,不过多多少少都留存着黄山的影子。

“天海莲花第一峰”,用来表情达意这幅画像是最好不过了,这是草圣林散之的一句诗。黄宾虹一生弟子满天下,林散之便是其一,他于1929~1931年,在黄宾虹门下,悟得黄宾虹的精髓。1964年,林散之到歙县潭渡瞻仰恩师黄宾虹故居,集黄宾虹居书联,作《题虹庐》诗吟咏:“吾师乃是黄山老,天海莲花第一峰。”

著名雕塑家吴为山曾创作了《天外莲花第一峰——黄宾虹像》,这是他众多作品中的代表作。吴为山选取黄宾虹晚年在西湖边写生的照片为创作背景,技法中融合了黄宾虹笔墨情趣与审美理想,作品问世后,引起了世界雕塑大师的高度赞扬。“天外莲花第一峰”,也出自林散之笔底,那是他在黄宾虹的遗作展上写的:“无事来师黄山老,天外莲花第一峰。”

“天海莲花第一峰”与“天外莲花第一峰”,虽一字之别,其意蕴自然有别。“天海莲花第一峰”写其心系故土、立足根基,表其外在的身与形;“天外莲花第一峰”赞其“内美”精神与深远影响,达其内在的质与魂。

《造化为师——宾虹先生肖像》为吴山明创作的纸本水墨画,《晚年黄宾虹》为靳尚谊创作的油画肖像画。这都是画家的代表作,其背景都是黄宾虹晚年创作的画作。雕塑、绘画,立体的、平面的,水墨的、油画的,中西合璧,将黄宾虹的容貌艺术化地活现于世人面前。

网上有张黄宾虹晚年的照片,阳光里的黄宾虹,左手握紧拳头,紧贴胸前,注视前方,那眼神里透着心情的复杂,一种艺术上的坚守、坚毅、清寂、孤冷,当时他的“黑画”不被众人赏识,拳拳之心,似以千钧之力,激起内心千层浪。大师那双思想深邃的双眼,仿佛能掏出一束光来。

亲其师,信其道,悟其精华。黄宾虹深邃的眼中,聚焦着“知白守黑”的思想哲理,透射着一阴一阳、一虚一实的玄妙艺术精神。“墨团团里黑团团,黑团团里天地宽。”“他的白,就像我们的眼睛,死人是没有这种光泽的,活人就那么一点亮,精气神出来了,但眼睛的大部分还是黑的,虽然一点亮,但能标志人的精神状态。”

走进故居,走近大师,在淡淡的墨香里,我追寻着大师的笔墨精神。翻动书页,大师饱蘸笔墨的书画作品,一幅幅跃入视域,像一团沾着深夜露珠的宿墨,在洁白细软的宣纸上开着不同世俗的花朵。

《夜山图意》为宾虹九十又一时所作,浓墨、焦墨、宿墨、淡墨、积墨,点了又点,积了又积,愈画愈密,愈画愈厚,愈画愈黑。浓墨巨幛如积铁,大师将花青、赭石、浓墨相衬托,透射着书法的铿锵力度,融合着油画的质感技艺,恣意纵横,点画交错,造化神奇,脉络分明。胸中丘壑,浑厚华滋。夜黑了,但是可以看见黑处有一盏烛光是白的。

1948年,黄宾虹携家人离开北平,西湖边栖霞岭。直至1955年病逝,黄宾虹艺术的7年巅峰期都在那里度过的。黄宾虹《题西湖山水轴》有句:“黄山归客滞西湖,喜有芳邻德不孤。”《黄山汤口》图是九十二叟宾虹之作,亦是他凭记忆勾勒出的绝笔巨制。宾虹在画中题跋:“三十六峰,天都、莲花、前海胜景,由汤口入”,此画左下方屋舍俨然,许是大师画境里的“虹庐”。画之右下,飞瀑高悬,这是丰乐水源,许是大师在心境中饮水思源。峰巅莲花盛开,心占天地,得其环中,许是大师艺术生涯的归处。汤口为黄山入口,汤水汇聚流经故乡潭渡,这或许就是叶落归根的心灵寄托吧!

我不禁忆起王昌龄的那首《太湖秋夕》里的诗句:“月明移舟去,夜静梦魂归。”黄宾虹寄情艺术,于湖山烟雨中,得其意,忘形骸,虽隐雾栖霞,却魂归故里。